和紙シールのデザインアイデア集と活用例

和紙シールの魅力を、実践に落とし込んで深掘りするガイドへようこそ。この記事は、和紙ならではの質感と風合いを生かす色の組み合わせやモチーフ選びから始まり、定番テンプレートを活用した手軽さと応用の幅を同時に紹介します。季節やイベントごとのデザインヒントでは、その場面にぴったりの演出法を具体例とともに提示。続く活用編では、ラッピングやギフトの第一印象を高めるコツ、パッケージデザインへの落とし込み方、さらには自作グッズの展示を引き立てるディスプレイ演出まで、再現性の高い手順とアイデアを解説します。制作現場の声を取り入れた実践的なポイントが満載で、すぐ使えるテクニックと、オリジナルデザインを磨く視点が同時に得られます。

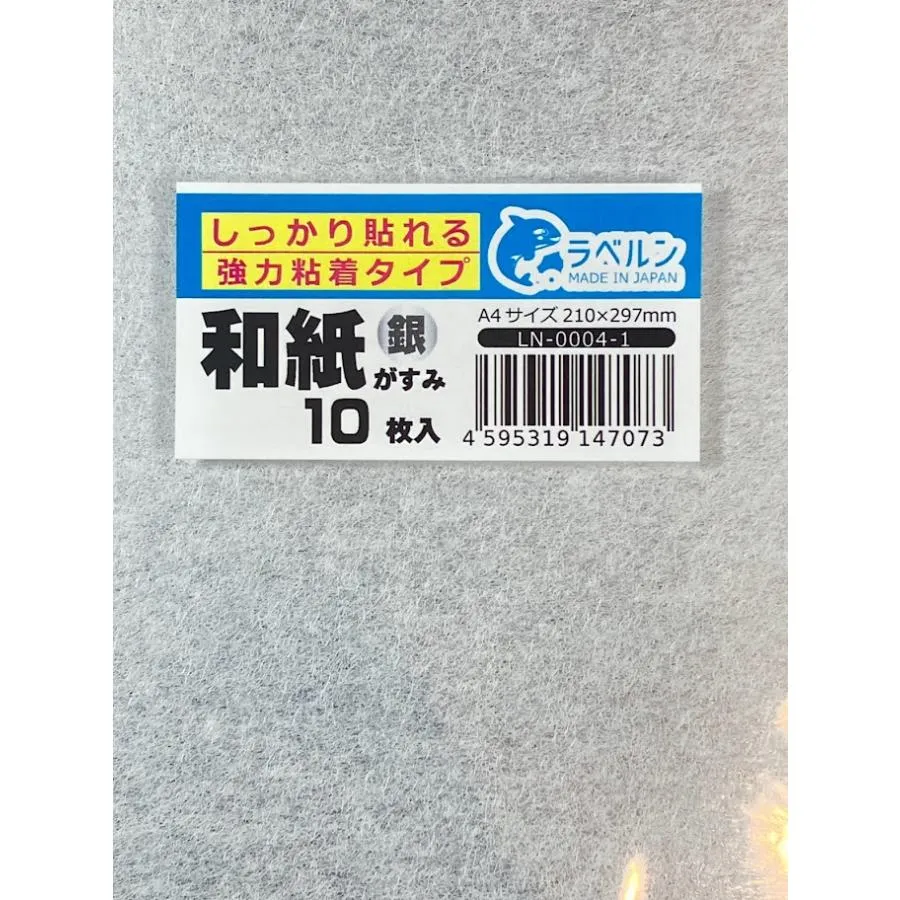

シートサイズ:A4 シート数:10 一般的な使い道 食品ラベル: 和菓子、日本酒、ワインなど、高級感や伝統的なイメージを演出したい商品に多く用いられます。 化粧品ラベル: オーガニックコスメや漢方薬など、自然素材をイメージさせる商品に適しています。 ギフト商品: 贈答品に貼るシールとして、高級感を高める効果があります。 雑貨: 木箱、文具、アクセサリーなど、手作りの温かみを感じさせる商品に良く合います。 イベント・展示会: 招待状や案内状など、特別感を演出したい場合に利用されます。 …

和紙シールデザインアイデア集の世界へようこそ

和紙は、触れるたびに微かな凹凸と温かな風合いを伝えてくれる素材です。ここでは、そんな和紙の質感を最大限に活かすカラー選びとモチーフの組み合わせ、定番のデザインテンプレート、そして季節・イベントごとに使える実践的ヒントを、現場の感覚を交えて具体的に紹介します。読み終わったら、すぐに自分の作品に落とし込める手順とアイデアが見つかるはず。まずは“和紙の個性をどう表現するか”を考え、次に“日常の包み・ギフト・ディスプレイでの活用”へとつなげていきましょう。

和紙の質感を活かすカラーとモチーフ

和紙の素朴さと温もりを引き出すカラーは、生成り系のベースに墨・藍・抹茶色といった落ち着きのある組み合わせが定番です。具体的には、生成り×藍の深み、墨×生成りのコントラスト、抹茶×深緋の穏やかな対比などが使いやすいです。モチーフは自然由来の風景や伝統柄、手描きの筆致を活かしたシンプルな線描が相性良好。ポイントは「和紙のざらつきとインクの濃淡を両立させること」。線幅は0.3〜0.5ポイント程度、余白を意識して主役を引き立てましょう。実例として、山並みと雲のモチーフを生成り地に藍の細線で描くと、和紙のざらつきが絵柄を柔らかく包み込みます。

和紙シールの定番デザインテンプレート

定番テンプレは、用途別に“大きな枠+内側の小さなモチーフ”、“円形シールの中心モチーフ”、“帯状の連続模様”の3パターンに分けると組み立てが楽です。手順は次の通り。 ステップ1:主モチーフを決定(鳥・花・山・和文様など、和紙の質感と対話するモチーフを1点) ステップ2:背景は薄い色を選び、余白を20〜30%確保して主モチーフを浮かせる ステップ3:サブモチーフを1〜2点追加するが、全体の密度は控えめに ステップ4:文字を入れる場合は、線幅を0.3〜0.4ポイントに絞り、墨っぽい筆致を使う 実際の用途別ベース組み合わせは、ラッピング用は円形クッション、カード用は長方形の枠に細い装飾線、ラベル用はシンプルなモノクロのモチーフといった具合です。これらを組み合わせるだけで、即戦力の和紙シールが完成します。

季節・イベント別デザインのヒント

季節ごとのデザインは、色味とモチーフを絞って“ひと絵のビフォーアフター”を意識すると完成度が上がります。春は淡い藍と薄紅の組み合わせ、夏は深緑と墨のコントラスト、秋は藍×生成り×紅葉のグラデーション、冬は墨×白のモノトーンで静謐さを演出します。イベント別には、正月には紋様と吉祥文、母の日には花と笹模様、敬老の日には穏やかな季節の風景、バレンタインにはハートをシンプルに描く等、モチーフを絞って数パターンだけ用意すると熟練度が上がります。具体的な実践として、春の一枚絵デザインでは、桜の枝を生成り地に薄藍で描き、余白を広めに取って“春風の揺らぎ”を表現すると和紙の質感が生きます。イベントごとには、地域の伝統柄を取り入れると独自性が生まれ、手に取る人の印象を強くします。

和紙シールの活用例と実践テクニック

和紙シールは手触りと風合いでギフトだけでなく日常のデザインにも深みを与えます。ここでは、ラッピング、パッケージデザイン、そして自作グッズのディスプレイ演出といった実践的な活用を、すぐ再現できる手順と具体例と合わせて紹介します。実際の現場で感じた工夫や失敗談を交えつつ、あなたの制作にもすぐ取り入れられるコツを明示します。

ラッピングやギフトに使うアイデア

贈り物の第一印象を決めるのは、見た目と手触り。和紙シールは包装のアクセントとしてだけでなく、箱の封を開ける瞬間の驚きにも寄与します。まずは定番のリボン+和紙シールの組み合わせを、2~3パターンに絞って準備しましょう。例として、生成りの紙箱には深緋の和紙シールを中央に貼り、周囲に細い藍染のラインを描くと和の品格が際立ちます。次にナチュラル系ギフトには、藍と生成りの2色を組み合わせ、封をする際の余白を約20%確保して落ち着きを演出します。実践のコツは、シールのサイズを箱の縦横比に対して「1:1.2程度」に揃えること。過度な主張を避け、素材の質感を引き立てる余白を意識してください。

具体的な手順を3ステップでまとめます。Step1: 包む箱を決め、シールのカラーを2色に絞る。Step2: 封の位置を箱の角から1~2cmずらし、対角線上に配置する。Step3: シールの上から薄くワックスペーパーを重ね、写真映えと手触りを両立。道具はカッター、定規、両面テープ、顔料系の薄いスタンプパッド程度でOK。注意点は、水性インクを使う場合は紙の厚さとインクの粘度を考慮して乾燥時間を十分に取ること。

ギフトの用途別アレンジとしては、季節感を添えるラベル風デザインもおすすめ。ホワイトデーには淡いピンク系を混ぜ、クリスマスには深緋と金の組み合わせで華やかさを演出します。取り入れやすいのは「差し替え可能な台紙付きシール」構成。受け取る人の心情が動く瞬間を作る工夫です。

パッケージデザインへの応用ポイント

パッケージ全体の第一印象を高めるには、和紙シールを「要素の導線」として使うのが効果的。視線を自然に誘導する配置と、素材感の対比が鍵です。例えば、黒地のパッケージには生成りのシールを主アクセントとして貼り付け、周囲には藍の細線を引くと現代的な和の印象になります。カラーは3色以内に収め、文字情報はシールでなく別紙のラベルに集約すると、整理された印象を与えます。デザインテンプレートとしては、(1) ベースカラー+1色のシール、(2) ベースカラー+2色のグラデーション風シール、(3) 余白を活かすミニマルな1点シールの3パターンを推奨。実際の用途別例としては、食品パッケージには耐水性のあるインクを選び、シールは光沢を抑えたマット系を使用することで高級感が出ます。

導線の作り方は次の3STEP。Step1: パッケージの大きさ、コーナーの形状を確認。Step2: 伝えたい情報の優先順位を決め、シールの位置とサイズを決定。Step3: 仕上げとして、シールの縁を軽く擦るようにして色の沈みを整える。これにより、視認性と手触りの両立が達成されます。デザインを作る際のポイントとして、実務では「印象の持続時間」を意識して、受け取った瞬間の視覚情報を濃くしすぎないことが重要です。

自作グッズ・アイテムのディスプレイ演出

自作作品の魅力を最大化するには、ディスプレイの文脈を作ることが不可欠。和紙シールは作品のタイトル表示やブランドの一部として機能します。例えば、手作りノートやポストカードの表紙に和紙シールを使用すると、作品のテクスチャーと統一感が生まれます。展示のコツは、背景とのコントラストを意識すること。生成りのアイテムには藍系のシールを、濃い色の作品には生成りと深緋の組み合わせを使うと写真映えします。実際の設置例として、ディスプレイ台の前面に「作品名シール」を貼り、サイドには小さなタグを吊るすと来場者の視線が自然に作品へ誘導されます。

工程を3つのステップで整理します。Step1: 展示スペースの撮影角度を決め、アイテムをグループ化する。Step2: 各アイテムに適したシールサイズとカラーを選択。Step3: 短いキャプションと同系色のシールを組み合わせ、説明文の補助として配置。注意点は、シールの粘着力が強すぎると作品の表面を傷つける可能性があるため、布張りのシール床材を使うなど粘着力の調整を行うこと。さらに、季節やイベントに合わせたディスプレイ演出を追加すると、来場者の記憶に残りやすくなります。