和紙ラベルを使うメリットとデザインのコツ

和紙ラベルの魅力は、紙そのものが語るストーリーと、手に取る人の体感から生まれます。この記事では、和紙ラベルを選ぶメリットを具体的な体験に寄せて解き明かします。まず和紙の特徴がブランドの個性にどう直結するかを、実際の箱づくりやラインナップの見せ方とともに描きます。次に、耐久性や環境性、コストのバランスを現場目線の判断基準に落とし込み、どんな商品カテゴリでどの厚みが適切かを明確にします。さらに、デザインのコツとして適切な紙質の選択、インク・印刷技術の再現性、レイアウトや色使いの具体的な実務ポイントを、手順化して紹介します。読者は、和紙ラベルを用いたブランディングの基本から、実務で即戦力となる設計指針までを、すぐに実務に落とせる形で学べます。

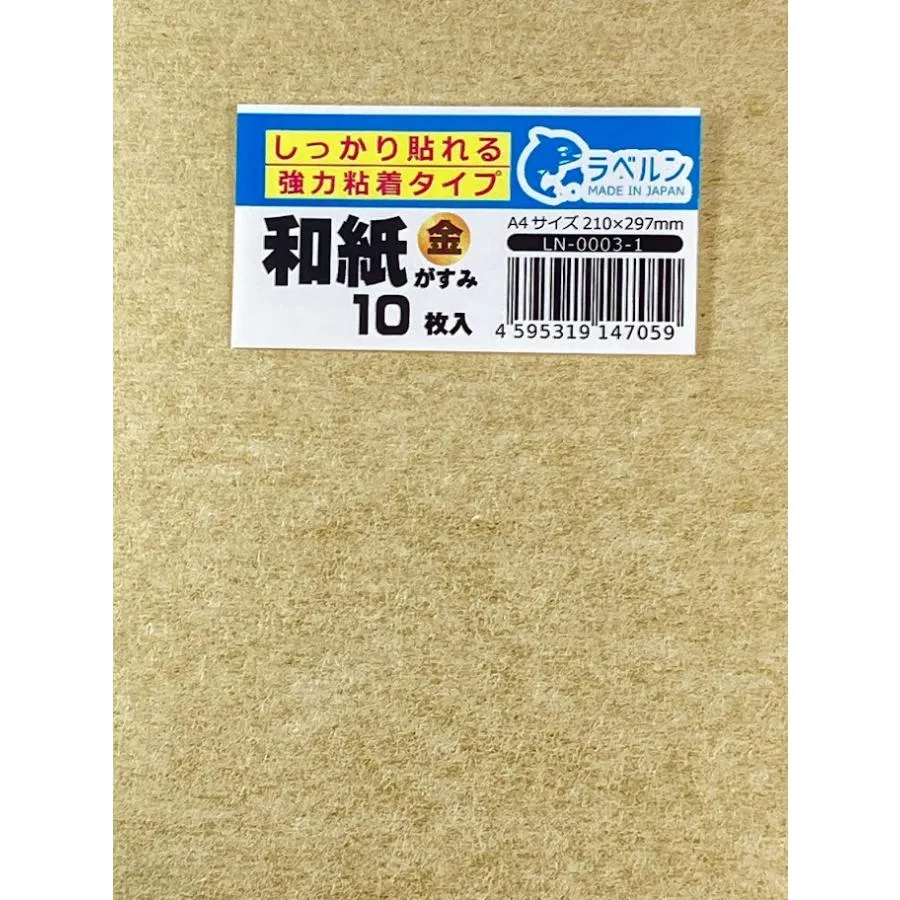

シートサイズ:A4 シート数:10 剥がすのらくらく再剥離タイプ。 一般的な使い道 食品ラベル: 和菓子、日本酒、ワインなど、高級感や伝統的なイメージを演出したい商品に多く用いられます。 化粧品ラベル: オーガニックコスメや漢方薬など、自然素材をイメージさせる商品に適しています。 ギフト商品: 贈答品に貼るシールとして、高級感を高める効果があります。 雑貨: 木箱、文具、アクセサリーなど、手作りの温かみを感じさせる商品に良く合います。 イベント・展示会: 招待状や案内状など、特別感を…

和紙ラベルを使うメリット

和紙ラベルは、日本の伝統美と現代のデザイン感覚を結ぶ橋渡し役として、製品の第一印象を高める強力な武器です。手触りの温かさと自然素材の質感が、消費者の記憶に残る要素となります。特に、食品・日用品・ギフトアイテムなど、パッケージの「香り立つ価値」を演出したいカテゴリーで効果を発揮します。実際には、和紙ラベルを用いることで、ブランドの“人間らしさ”を伝え、箱の開封時の体験を豊かにします。環境配慮の文脈と組み合わせれば、購買意思決定の後押しにもなり得ます。ここでは、和紙ラベルの特徴・ブランド表現・耐久性・環境性・コストの3点から、導入のメリットを具体的に掘り下げます。

和紙ラベルの特徴と魅力

和紙ラベルは、紙の素朴さと揺らぎある表面Textureが特徴です。表面には微細な凹凸があり、インクのにじみや滲みが起こりやすい一方で、落ち着いた色味と温かい光沢感を生み出します。この独特の風合いは、手に取る瞬間に「丁寧に作られた品」という印象を与え、他の素材ラベルとの差別化に直結します。ブランドカラーを柔らかく包み込むベースとして機能し、写真・フォントともに調和しやすい点が魅力です。小さなロットでも風合いを保ちやすく、限定版や季節商品との組み合わせで特に映えます。実務的には、厚みや紙質の選択で光の反射を調整でき、商品写真での再現性を高めやすい点がポイントです。

ブランド表現と差別化

和紙ラベルは、ブランドのアイデンティティを視覚と触覚の両方で語る「縁結びの道具」です。例えば、和紙の白色系や生成り系のニュアンスは、ナチュラル志向の商品と相性が良く、自然派コスメや有機食品、クラフト系のギフトに適しています。触覚面では、ラベルを手で触ることで、ブランドの素材選びや製法へのこだわりを伝えられます。具体的には、和紙と墨のコントラストを活かしたシンプルな図案、箔押しの組み合わせ、または手描き風のフォントで「職人の技」を演出することで、ブランドのストーリー性を強化できます。実務の現場では、カテゴリ別の差別化戦略として、食品なら開封時の安心感を、ギフトなら特別感と高級感を前面に出す設計が有効です。読み手には、箱を開けた瞬間の第一印象と、繰り返し手に触れる繰り返し体験の両方を意識させることが重要です。

シートサイズ:A4 シート数:10 一般的な使い道 食品ラベル: 和菓子、日本酒、ワインなど、高級感や伝統的なイメージを演出したい商品に多く用いられます。 化粧品ラベル: オーガニックコスメや漢方薬など、自然素材をイメージさせる商品に適しています。 ギフト商品: 贈答品に貼るシールとして、高級感を高める効果があります。 雑貨: 木箱、文具、アクセサリーなど、手作りの温かみを感じさせる商品に良く合います。 イベント・展示会: 招待状や案内状など、特別感を演出したい場合に利用されます。 …

耐久性・環境性・コスト面

耐久性は、和紙ラベルの選定と仕上げ方法で大きく変わります。耐水性が求められる場合は、表面加工(ラミネート、樹脂コーティング、PPフィルムなど)を検討します。耐油性が必要なら、油分の染み込みを抑えるコーティングが有効です。環境面では、再生紙割合の高い和紙を選択することでエコ認証にも適合しやすく、ブランドの環境配慮アピールに貢献します。コスト面では、和紙は厚み・質感・加工の組み合わせ次第で単価が変動します。薄手でシンプルなデザインは低コストで量産対応がしやすく、厚手の和紙や箔押し・エンボス加工を加えると高単価帯にも対応可能です。実務上の目安としては、日用品・食品向けには中位の厚みと基本加工、ギフトやプレミアムラインには厚手+季節性の加工を組み合わせると、コスト対効果が最大化しやすいです。

デザインのコツ

和紙ラベルのデザインは、触感と視覚の両方を満たすことが成功の鍵です。紙の特性を活かした表現を軸に、実務で使える指針と、現場での決定フローを短く示します。読者がすぐに実務へ落とせる具体例を織り込みつつ、ブランドのアイデンティティを伝える設計を目指しましょう。

適切な紙質・厚みの選び方

和紙の風合いは箱の第一印象を決め、触感が購買意欲に直結します。用途ごとに適切な紙質と厚みを選ぶための実務的な基準を整理します。

まず実務の悩みから始めましょう。日用品や食品の外箱には、開封時の“持ち応え”と濡れ耐性の両立が重要です。高級ギフトやブランド品の場合は、手に取る瞬間の上質感と耐久性が購買決定を左右します。これを踏まえ、厚みの目安を用途別に分けて提示します。

ケース別厚みレンジの例

- 日用品・軽商品: 80〜120μm程度の薄手。軽さとコストのバランスを重視。折り曲げ強度は高く、箔押し・エンボスなどの表現が映えやすい。

- 中〜高級ギフト: 120〜180μm程度。シャープなエッジと深い発色を狙える。耐水性を要する場合は、表面加工と併用してコーティングを検討。

- 食品・長期保存向け: 100〜150μm+表面加工。開封時の手触りと清潔感、油分耐性を両立させる加工を組み合わせる。

紙質の選択では「透明感・白色度・繊維の目立ち方・表面の滑らかさ」も判断材料になります。和紙特有の再現性を活かすには、インクの吸収性と滲みの出方を事前にテストすることが不可欠です。実務では、テスト印刷を2〜3回行い、最終印刷と現物の色味・厚み・手触りを比較するプロセスを標準化しましょう。

結論としては、ブランドの価値観と箱の使用シーンを軸に、厚みと紙質を組み合わせることです。デザインの初期段階で紙質の選択を決定しておくと、以降の印刷技術・レイアウト・カラー設計がスムーズに進みます。

インク・印刷技術と再現性

和紙の独特な繊維構造は、インクの定着と発色に大きく影響します。再現性を高めるには、印刷技術と紙質の相性を事前に検証することが不可欠です。以下では、実務で使える指針と、相性を測るチェックリストを示します。

1) 印刷技術の選択

- オフセット印刷: 複数カラーの再現性と安定性が高く、和紙の凹凸を活かす微妙な濃淡が表現可能。中〜大ロット向き。

- デジタル印刷: 小ロット・カスタマイズ向き。和紙の吸収性の影響を受けやすいので、試刷での色味確認が必須。

- スクリーン印刷: 金箔・白抜きなどの特殊効果に強い。紙の質感を積極的に活かした表現が可能。

2) にじみ・エッジの再現性

- 線の太さは0.2–0.3mm程度を基準に、和紙の繊維が目立つ箇所は若干のにじみを許容してデザインする。過度な細線は反発して読みにくくなる。

- フォントサイズは見出し部で最低12pt、本文で8–9pt程度を想定。行間は1.2–1.4倍を推奨。

3) 色味の管理

- 色域はCMYKベースで、和紙の白色度により色味が沈む場合がある。特に暖色系はバックグラウンドとのコントラストを意識。

- テスト刷りを3回程度実施し、にじみ、かすれ、発色の均一性を評価する。

実務の決定フローの例として、まず紙質と印刷方法を決め、次に再現性を確認するためのテスト刷り計画を立て、最後に現物での最終確認を行う、という順序を徹底すると失敗が減ります。

レイアウトと視認性・色使いのコツ

和紙の不均一性を前提に、視認性とブランド力を両立させるレイアウト設計のコツをまとめます。読みやすさと美しさを両立させる「現場で使える」テクニックを中心に解説します。

1) グリッド設計と文字組

- グリッドは2カラム以上を基本とし、和紙の自然な不均一を前提に、行間を広めに設定。可読性を高めるため、本文はセリフ体の低次元バリエーションとサンセリフ体を使い分けると良い。

- 字間は0.5–0.8程度の広さを推奨。和紙の繊維で文字がかすれやすい箇所はフォントの重量を中〜太めに設定。

2) 色使いとコントラスト

- 色数は2〜3色程度に抑え、背景色とのコントラスト比は WCAG準拠を目安に。和紙の白地を生かす場合は濃い色で文字を配置し、背景が濃い場合は白または淡色を文字色に選ぶ。

- 暖色系背景には文字は深いネイビー・黒系、寒色背景には白系を用いて視認性を確保。

3) 実務のチェックリスト

- 実サンプルを必ず用意して、色味・濃淡・にじみを現場で評価。

- テスト印刷の回数は最低3回、用紙の汚れ・繊維の抜け、印刷のかすれをチェック。

- 最終デザインは、現物での読みやすさとブランドの雰囲気の両立を確認してから確定。

実務での決定フローの例として、まずフォントと色の組み合わせを決め、次にレイアウトのグリッドと余白を整え、最後に現物での読みやすさと触感のバランスを確認する、という流れを標準化すると効果的です。